Eine Reise in die Welt des Porzellans

Chinesisches Porzellan, oft ehrfurchtsvoll als „Weißes Gold“ bezeichnet, ist weit mehr als nur ein edles Material. Es ist ein kulturelles Phänomen, ein Spiegelbild jahrtausendealter Geschichte, handwerklicher Meisterschaft und künstlerischer Vision. Bekannt für seine außergewöhnliche Feinheit, bemerkenswerte Härte und die charakteristische transluzente Qualität, hat chinesisches Porzellan die Welt über Jahrhunderte hinweg fasziniert und entscheidend geprägt. Seine Geschichte ist untrennbar mit der chinesischen Kultur, dem globalen Handel und dem unermüdlichen Streben nach Perfektion verbunden.

Die Bezeichnung „Weißes Gold“ ist dabei keineswegs eine Übertreibung. In vergangenen Epochen wurde der Wert des Porzellans tatsächlich mit dem von Edelmetallen aufgewogen. Diese immense Wertschätzung gründete sich nicht nur auf seiner blendenden Schönheit und der komplexen, geheimnisumwobenen Herstellung, sondern auch auf der fast alchemistischen Transformation scheinbar einfacher Erden – Kaolin und Petuntse – in ein Objekt von höchster Reinheit und Ästhetik. Diese Verwandlung von bescheidenem Ton in ein weltweit begehrtes Luxusgut erzählt eine kraftvolle Geschichte menschlicher Ingenieurskunst und ästhetischen Strebens, die weit über den reinen Handelswert hinausgeht. Es ist ein Zeugnis der tiefen kulturellen Wertschätzung für Materialbeherrschung und den schöpferischen Prozess.

Im Kern unterscheidet sich Porzellan von anderen Keramikarten durch die spezifische Auswahl seiner Rohstoffe und den Herstellungsprozess. Die Verwendung von Kaolin, Feldspat und Quarz, gebrannt bei extrem hohen Temperaturen, führt zu einem dichten, oft durchscheinenden Scherben mit einer glatten, glasartigen Oberfläche. Es verkörpert den Erfindungsreichtum und die handwerkliche Meisterschaft Chinas und wurde so zu einem Symbol der chinesischen Zivilisation. Diese Reise in die Welt des chinesischen Porzellans wird seine vielfältigen Facetten beleuchten – von den frühesten Anfängen bis zu seiner heutigen globalen Präsenz.

Von frühen Anfängen zur kaiserlichen Pracht: Die Geschichte des chinesischen Porzellans

Die Entwicklung des chinesischen Porzellans ist eine faszinierende Chronik von Innovation, künstlerischer Verfeinerung und kulturellem Austausch, die sich über mehrere Jahrtausende erstreckt. Jede Dynastie trug mit eigenen Techniken, Stilen und ästhetischen Idealen zur reichen Geschichte dieses einzigartigen Materials bei.

Die Wiege des Porzellans: Frühe Entwicklungen (Han-Dynastie und Vorläufer)

Die Wurzeln des chinesischen Porzellans reichen tief in die prähistorische Vergangenheit zurück. Frühe Keramiken, die bereits während der Yangshao-Kultur (ca. 4800–4300 v. Chr.) und der späteren Longshan-Kultur entstanden, können als dessen Vorläufer betrachtet werden. Bereits um das 16. Jahrhundert v. Chr., während der Shang-Dynastie, tauchte ein erstes Proto-Porzellan auf. Die Verwendung von Kaolin, einem entscheidenden Rohstoff für feines weißes Geschirr, ist schon für diese frühe Periode belegt. Es war jedoch die Han-Dynastie (206 v. Chr. – 220 n. Chr.), die Keramiken hervorbrachte, die als direkte Vorläufer des echten Porzellans gelten. Diese frühen Phasen legten den Grundstein für die technischen und künstlerischen Errungenschaften späterer Epochen.

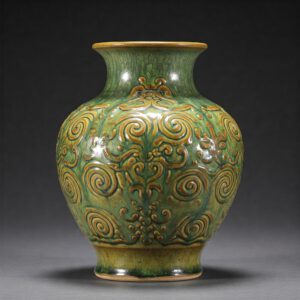

Glanz und Farbe: Die Tang-Dynastie (618 – 907) und das Sancai-Porzellan

Während der Tang-Dynastie erreichte die Porzellanherstellung eine neue Stufe der Perfektion. Diese Ära war geprägt von einer signifikanten Qualitätssteigerung, die sich unter anderem in der Einführung von Seladon-Porzellan und der Entwicklung der berühmten Sancai-Keramik („dreifarbig“) manifestierte. Die Sancai-Ware, häufig als Grabbeigabe verwendet, ist bekannt für ihre lebendigen Bleiglasuren in Grün-, Gelb-, Braun- und gelegentlich Blautönen. Dargestellt wurden oft Menschenfiguren, Tiere – insbesondere Pferde und Kamele, die den regen Handel symbolisierten – und diverse Gebrauchsgegenstände. Die Herstellung dieser farbenprächtigen Keramiken erfolgte oft in staatlich kontrollierten Manufakturen.

Die kulturelle Offenheit und der rege Austausch entlang der Seidenstraße, die für die Tang-Dynastie charakteristisch waren, spiegeln sich eindrücklich in der Vielfalt und Lebendigkeit der Sancai-Keramik wider. Die Darstellung von ausländischen Händlern, exotischen Tieren wie Kamelen, die typisch für Karawanen waren, und die Verwendung leuchtender, vielfältiger Farben stehen im Kontrast zu den oft monochromen oder zurückhaltenderen Stilen früherer und auch einiger späterer Dynastien. Dies deutet darauf hin, dass die künstlerische Produktion der Tang-Zeit maßgeblich von der Dynamik des internationalen Austauschs profitierte und diese auch reflektierte. Innovationen in den Brenntechniken und die Entwicklung neuer Glasuren führten zu immer hochwertigeren Produkten. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass das erste Blau-Weiß-Porzellan in Unterglasurtechnik bereits während der Tang-Dynastie entstand, obwohl nur sehr wenige Exemplare aus dieser Zeit erhalten geblieben sind.

Ästhetische Perfektion: Die subtile Eleganz der Song-Dynastie (960 – 1279)

Die Song-Dynastie wird oft als der absolute Höhepunkt der chinesischen Keramikkunst angesehen. Diese Periode ist bekannt für die außerordentliche Verfeinerung der Porzellanherstellung und einen tiefen Fokus auf ästhetische Perfektion und subtile Eleganz. Die Formen der Gefäße waren häufig von schlichter, ruhiger Schönheit, und die Glasuren tendierten zum Monochromen, wobei feine Nuancen und Texturen im Vordergrund standen.

Zu den berühmtesten und meistgeschätzten Waren dieser Zeit zählen:

- Ru-Ware: Äußerst selten und kostbar, hergestellt in einer kaiserlichen Manufaktur für nur etwa 20 Jahre ab 1107. Sie zeichnet sich durch einen hellbraunen Scherben und eine dichte, grünlich-blaue Glasur aus, die manchmal ein feines Krakelee aufweist. Die Entdeckung eines Ru-Schälchens in der Porzellansammlung Dresden unterstreicht dessen außerordentlichen Seltenheitswert.

- Guan-Ware: Der Begriff „Guan“ bedeutet „offiziell“ und bezeichnet ebenfalls eine kaiserliche Ware von großer Seltenheit. Ursprünglich im Norden produziert, wurden die Brennöfen später nach Hangzhou verlegt. Typisch ist ein Steinzeugscherben, der mit Glasuren von Blassgrün bis Lavendelblau überzogen ist und oft ein weitmaschiges Krakelee zeigt.

- Ge-Ware: Eng verwandt mit der Guan-Ware, besitzt sie einen dunklen Steinzeugscherben und eine gräulich-weiße Glasur mit einem bewusst als dekoratives Element erzeugten, deutlich ausgeprägten Krakelee.

- Ding-Ware: Ein weißes Porzellan, das manchmal eine leicht orangefarbene Transluzenz aufweist. Die feinsten Stücke, bekannt als „bai Ding“ (weißes Ding), hatten oft einen unglasierten Rand, der mit einem Metallband aus Kupfer oder Silber eingefasst wurde.

- Longquan-Seladon: Diese Seladon-Ware aus Longquan in der Provinz Zhejiang ist vielleicht die am häufigsten erhaltene der klassischen Song-Waren. Sie besticht durch eine transparente grüne Glasur von hervorragender Qualität, die oft ein deutliches Krakelee aufweist. Große Schalen aus Longquan-Seladon waren ein wichtiges Exportgut, was teilweise auf den Aberglauben zurückzuführen ist, dass eine Seladonschale zerbrechen oder die Farbe ändern würde, wenn vergiftetes Essen hineingelegt würde.

- Jun-Ware: Hergestellt in Junzhou (heutiges Yuzhou), Provinz Henan. Diese Ware hat einen gräulich-weißen Steinzeugscherben, der mit einer dicken, dichten, lavendelblauen Glasur überzogen ist, die oft von purpurrotem Karmesinrot durchzogen ist. Dies stellt das erste Beispiel für eine reduzierte Kupferglasur dar, auch bekannt als sang de boeuf oder flambé-Glasur.

- Jian-Ware (Temmoku): Benannt nach ihrem ursprünglichen Herstellungsort Jian’an in der Provinz Fujian. Charakteristisch ist eine sehr dunkelbraune bis fast schwarze Glasur über einem dunklen Steinzeugscherben. Besonders Teeschalen dieser Art waren in Japan unter dem Namen Temmoku sehr geschätzt und wurden in der Teezeremonie verwendet.

- Cizhou-Ware: Kräftige Steinzeugwaren, oft mit einem weißen Schlickerüberzug versehen und mit freier, lebendiger Malerei in Braun oder Schwarz unter der Glasur dekoriert.

- Yingqing-Ware (Qingbai): Auch als „schattiges Blau“ bekannt, ist dies ein bläulich-weißes Porzellan, das sich durch seine Dünnwandigkeit und Transluzenz auszeichnet. Die Dekoration erfolgte oft durch fein eingeritzte florale Motive unter der Glasur.

Die ästhetischen Ideale der Song-Dynastie, die in ihrem Porzellan so meisterhaft zum Ausdruck kommen – Subtilität, die Harmonie mit der Natur (erkennbar in den Seladon-Farben, die kostbare Jade imitieren), und die Wertschätzung von scheinbarer Unvollkommenheit (wie dem Krakelee der Guan- und Ge-Waren) – sind tief in den philosophischen Strömungen jener Zeit verwurzelt, insbesondere im Neo-Konfuzianismus und Daoismus. Das Krakelee, das nicht als Makel, sondern als geschätztes dekoratives Element galt, kann als Akzeptanz und Würdigung des Unvorhersehbaren und der natürlichen Spuren der Zeit interpretiert werden – ein Gedanke, der stark mit daoistischen Prinzipien resoniert. Das Porzellan war somit nicht nur ein einfacher Gebrauchsgegenstand, sondern avancierte zu einem Medium für intellektuelle und ästhetische Kontemplation.

Wenn die Vergangenheit dunkle Geheimnisse verbirgt... ein Thriller aus dem Ruhrpott

Haldenfeuer: Alte Schuld. Düsterer Sog. Ein Psychothriller. Kein Entkommen.

Für Leser, die komplexe Gesellschafts-Thriller lieben, in denen die Spuren eines Verbrechens Jahrzehnte zurückreichen. HALDENFEUER ist eine Geschichte über alte Schuld, die über Generationen gärt, erzählt mit kühler Präzision und einem unbarmherzigen Sog.

Begleiten Sie Frank Köhler, Meike Elif Demir und Ben Brenner auf

dieser Jagd, die in Dortmund beginnt. Aber seien Sie gewarnt: Wenn man zu tief in

die Abgründe blickt, blicken die Abgründe auch zurück.

Euer Ralph

Revolution in Blau-Weiß: Die Yuan-Dynastie (1271 – 1368)

Die Yuan-Dynastie, etabliert durch die mongolischen Eroberer, brachte eine der folgenreichsten Innovationen in der Geschichte des chinesischen Porzellans hervor: das Blau-Weiß-Porzellan, auf Chinesisch Qinghua genannt. Diese revolutionäre Technik basierte auf der Verwendung von Kobaltoxid für die Unterglasurmalerei und wurde insbesondere in Jingdezhen zur Perfektion gebracht.

Die Entstehung des Blau-Weiß-Porzellans unter der Yuan-Dynastie ist ein Paradebeispiel dafür, wie politische Umwälzungen und die Etablierung weitreichender Handelsnetze, gefördert durch die Pax Mongolica, zu tiefgreifenden künstlerischen und technologischen Innovationen führen können. Die mongolische Herrschaft, obwohl von außen kommend, schuf die Rahmenbedingungen für eine fruchtbare Verschmelzung der hochentwickelten chinesischen Keramiktradition mit importierten Materialien – insbesondere dem Kobalt aus Persien – und neuen Designeinflüssen. Jingdezhen verfügte bereits über die notwendige technische Expertise. Die Kombination dieser Faktoren – lokale Meisterschaft, Zugang zu neuen Rohstoffen durch den intensivierten Handel entlang der Seidenstraße und möglicherweise ein neuer herrschender Geschmack sowie globale Verbindungen – führte zu dieser bahnbrechenden Entwicklung.

Technische Fortschritte während der Yuan-Zeit umfassten eine verbesserte Aufbereitung des Tons, die eine feinere weiße Paste für die Porzellankörper ermöglichte. Weiterentwicklungen in der Ofentechnologie, wie der Einsatz von Drachenöfen, erlaubten eine präzisere Kontrolle der Brenntemperaturen, was für die Qualität des Endprodukts entscheidend war. Zudem wurde die Glasurtechnik verfeinert; die transparente Glasur schützte nicht nur die kobaltblauen Designs, sondern erhöhte auch deren Brillanz und Tiefe.

Neben dem dominanten Blau-Weiß-Stil wurde auch mit anderen Farben experimentiert, darunter Kupferrot, dessen Herstellung jedoch technisch anspruchsvoller war. Bestehende Traditionen wie Seladon-Glasuren aus den Longquan-Brennöfen und Temmoku-Glasuren aus Jizhou wurden weiterentwickelt und verfeinert. Typische Formen dieser Epoche waren große Schalen und Vasen, darunter die charakteristische Meiping-Vase mit ihren geschwungenen Schultern und dem schmalen Hals. Der von den Mongolen geförderte kulturelle Austausch spiegelte sich auch in den Motiven wider, die sowohl traditionell chinesische Elemente als auch islamische und persische Einflüsse zeigten, was die kosmopolitische Natur der Yuan-Dynastie unterstreicht.

Das Goldene Zeitalter: Innovationen der Ming-Dynastie (1368 – 1644)

Die Ming-Dynastie wird oft als das goldene Zeitalter der chinesischen Keramikkunst betrachtet. In dieser Periode erreichte die Porzellanherstellung, insbesondere in der nun als „Porzellanhauptstadt“ etablierten Stadt Jingdezhen, ihren absoluten Höhepunkt. Die über Jahrhunderte verfeinerten Techniken wurden weiterentwickelt, und die Designs erreichten eine neue Stufe der Komplexität und künstlerischen Raffinesse.

Die Ming-Dynastie institutionalisierte und industrialisierte die Porzellanproduktion in Jingdezhen in einem bis dahin nicht gekannten Ausmaß. Die kaiserlichen Manufakturen dienten nicht nur der Versorgung des Hofes mit exquisiten Stücken, sondern fungierten auch als Zentren der Qualitätskontrolle und Innovation. Ihre hohen Standards und fortschrittlichen Techniken prägten die gesamte Industrie und ermöglichten erstmals die Massenproduktion von Porzellan für den Export. Dies markiert einen entscheidenden Übergang von einer reinen Kunstform hin zu einem global gehandelten Luxusgut. Die Fähigkeit, sowohl hochfeine, einzigartige Stücke für den Kaiserhof (wie das Doucai-Porzellan) als auch qualitativ hochwertige Waren für den Export (insbesondere Blau-Weiß-Porzellan) in großem Umfang zu produzieren, zeugt von einer hochentwickelten Organisation und Standardisierung, die weit über einfache Handwerksbetriebe hinausging.

Die wichtigsten Entwicklungen und Porzellantypen der Ming-Zeit umfassen:

- Blau-Weiß-Porzellan: Erreichte in der Ming-Dynastie seine höchste Perfektion. Die Stücke zeichnen sich durch feine Muster, lebendige Kobaltblautöne und eine klare Glasur aus. Florale und natürliche Motive waren besonders beliebt. Blau-Weiß-Porzellan wurde zu einem bedeutenden Exportgut, vor allem im 15. und 16. Jahrhundert, und beeinflusste Keramiktraditionen weltweit. Berühmte Beispiele sind die eleganten Meiping-Vasen und die detailreich bemalten Drachenschalen.

- Doucai-Porzellan: Eine äußerst komplexe und kostbare Technik, die Unterglasur-Blau mit einer Palette von Überglasur-Emailfarben kombinierte. Dies ermöglichte die Schaffung vielschichtiger, lebendiger und farbenfroher Szenen, oft mit mythologischen Themen, Naturdarstellungen oder höfischen Szenen. Doucai-Porzellan war besonders bei kaiserlichen Auftraggebern begehrt.

- Seladon-Glasur: Die Tradition der Seladon-Glasuren wurde fortgeführt. Diese jadeähnlichen Grüntöne, oft mit einem feinen Krakelee-Muster versehen, blieben für hochwertige Gebrauchskeramik beliebt, da sie sowohl robust als auch ästhetisch ansprechend waren.

- Weitere Innovationen: In der Ming-Zeit wurden neue Tonrezepte entwickelt, die es ermöglichten, dünnere und feinere Objekte herzustellen. Neue Glasuren führten zu einem transparenteren weißen Aussehen und einem glänzenderen Finish der Produkte. Auch die Formenvielfalt erweiterte sich, wobei einige neue Gefäßtypen, wie Krüge und Flaschen, von islamischen Metallarbeiten und Keramiken inspiriert waren. Parallel dazu erlebten auch Cloisonné-Emaillewaren eine Blütezeit, was das hohe Niveau der Metallverarbeitung und Emaillekunst dieser Epoche unterstreicht.

Der Export von Ming-Porzellan florierte. Die berühmten Expeditionen des Admirals Zheng He im frühen 15. Jahrhundert trugen zur Verbreitung chinesischer Waren und Kultur bei. Später übernahmen portugiesische und niederländische Händler eine Schlüsselrolle im Handel mit Europa und sorgten für eine stetig wachsende Nachfrage.

Farbenpracht und Export: Die Qing-Dynastie (1644 – 1911)

Die Qing-Dynastie setzte die glanzvolle Tradition der Porzellanherstellung fort und baute auf den zahlreichen Innovationen der Ming-Zeit auf. Eine der bemerkenswertesten Entwicklungen dieser Epoche war die signifikante Erweiterung der Farbpalette, vor allem durch den meisterhaften Einsatz von Überglasur-Emailfarben.

Die Entwicklung der Famille-Rose-Palette in der Qing-Dynastie, die von den Chinesen explizit als „Yangcai“ (wörtlich „fremde Farben“) bezeichnet wurde und nachweislich westliche Emailletechniken einbezog, zeugt von einer bemerkenswerten Anpassungsfähigkeit und Offenheit für äußere Einflüsse, selbst auf dem Höhepunkt der eigenen Porzellankunst. Jesuitische Missionare und deren Emaille-Spezialisten spielten eine Rolle bei der Einführung dieser Techniken am chinesischen Hof. Dies war nicht nur ein künstlerischer Austausch, sondern auch ein strategischer Schachzug, um die Attraktivität der Waren für den lukrativen europäischen Exportmarkt aufrechtzuerhalten und weiter zu steigern. Es verdeutlicht die enge Verschränkung von Kunst, Technologie und globalem Handel, bei der die chinesischen Manufakturen proaktiv agierten, um den Geschmack ihrer westlichen Kunden zu treffen.

Zu den bedeutendsten Porzellanstilen der Qing-Dynastie gehören:

- Famille Verte: Entwickelt während der Herrschaft des Kangxi-Kaisers (1662–1722), zeichnet sich dieser Stil durch die Dominanz von Grüntönen aus, die oft durch Eisenrot und andere Farben ergänzt werden. Die Dekore sind detailreich und lebendig.

- Famille Rose (Yangcai): Entstand etwas später, im frühen 18. Jahrhundert, und wurde schnell außerordentlich populär. Charakteristisch sind zarte Rosatöne, die durch die Verwendung von Goldchlorid als Pigment erzielt wurden. Dieser Stil ermöglichte besonders feine und nuancierte Darstellungen von Blumen, Figuren und Landschaften und war das ganze 18. Jahrhundert über dominierend.

- Weitere Famille-Stile: Neben Famille Verte und Famille Rose entwickelten sich auch die Famille Jaune, bei der ein gelber Untergrund vorherrscht, und die Famille Noire, die mit einem tiefschwarzen Untergrund arbeitet und oft kontrastreiche Dekore aufweist.

- Blau-Weiß-Porzellan: Die Produktion von hochwertigem Blau-Weiß-Porzellan wurde auch in der Qing-Dynastie fortgesetzt, oft mit sehr feiner Malerei und komplexen Motiven.

Die technische Qualität der Porzellanherstellung erreichte unter den drei großen Qing-Kaisern – Kangxi, Yongzheng (1723–1735) und Qianlong (1736–1795) – neue, unübertroffene Höhen. Jingdezhen blieb das unangefochtene Zentrum sowohl für die Produktion des kaiserlichen Porzellans als auch für die Massenfertigung von Exportwaren. Große Mengen an Porzellan wurden speziell für den westlichen Markt hergestellt, wobei die Designs oft an den europäischen Geschmack und die dortigen Verwendungsvorlieben angepasst wurden. Dies umfasste beispielsweise Geschirrsets mit europäischen Wappen oder Szenen nach europäischen Vorlagen.

Tabelle 1: Zeittafel des chinesischen Porzellans: Dynastien und ihre charakteristischen Merkmale

| Dynastie | Zeitraum | Wichtige Porzellantypen/Techniken | Merkmale/Innovationen | Wichtige Brennöfen (Beispiele) |

| Shang | ca. 1600–1046 v.Chr. | Proto-Porzellan, frühe Kaolin-Keramik | Erste Ansätze zur Porzellanherstellung, Verwendung von Kaolin | (Nicht spezifiziert) |

| Han | 206 v.Chr.–220 n.Chr. | Vorläufer des echten Porzellans | Weiterentwicklung früherer Keramiktechniken | Jingdezhen (frühe Phasen) |

| Tang | 618–907 n.Chr. | Sancai („Dreifarben“-Keramik), Seladon, frühes Blau-Weiß-Porzellan | Perfektionierung des Porzellans, lebendige Bleiglasuren, Qualitätssteigerung, Einfluss der Seidenstraße | Yue (Seladon), Xing, Gongxian |

| Song | 960–1279 n.Chr. | Ru, Guan, Ge, Ding, Jun, Longquan-Seladon, Jian (Temmoku), Cizhou, Yingqing (Qingbai) | Ästhetische Perfektion, subtile monochrome Glasuren, Krakelee, Fokus auf Formschönheit, Höhepunkt der klassischen Keramikkunst | Ru, Guan, Ge, Ding, Jun, Longquan, Jian, Cizhou |

| Yuan | 1271–1368 n.Chr. | Blau-Weiß-Porzellan (Qinghua), Shufu-Ware, Kupferrot, Seladon | Revolution durch Blau-Weiß-Malerei (Kobaltimport), verbesserte Tonaufbereitung und Ofentechnik, Einfluss mongolischer und islamischer Kultur | Jingdezhen, Longquan, Jizhou |

| Ming | 1368–1644 n.Chr. | Perfektioniertes Blau-Weiß, Doucai, Wucai, Seladon, Blanc de Chine (Dehua) | Goldenes Zeitalter, Höhepunkt der Produktion in Jingdezhen, neue Tonrezepte und Glasuren, Massenproduktion für Export, islamische Formeinflüsse | Jingdezhen, Dehua |

| Qing | 1644–1911 n.Chr. | Famille Verte, Famille Rose (Yangcai), Famille Jaune, Famille Noire, Exportporzellan | Erweiterung der Farbpalette durch Überglasur-Emaille, technische Perfektion unter Kangxi, Yongzheng, Qianlong, Anpassung an westliche Märkte | Jingdezhen |

Das Geheimnis der Herstellung: Vom Ton zum Kunstwerk

Die Herstellung von chinesischem Porzellan ist ein komplexer und kunstvoller Prozess, der über Jahrhunderte hinweg verfeinert wurde. Von der sorgfältigen Auswahl der Rohstoffe bis zum letzten Brand im Ofen erfordert jeder Schritt höchste Präzision und handwerkliches Geschick. Die Aura des Geheimnisvollen, die die Porzellanherstellung lange umgab, trug maßgeblich zu seiner Faszination und seinem Wert bei.

Die magischen Zutaten: Kaolin und Petuntse

Die Grundlage für echtes chinesisches Hartporzellan bilden zwei wesentliche mineralische Rohstoffe: Kaolin (高嶺土/高岭土 gāolǐngtǔ), auch als Porzellanerde oder China Clay bekannt, und Petuntse (白墩子 báidūnzǐ), der Porzellanstein. Kaolin ist eine besonders reine, weiße und eisenarme Tonerde, die dem Porzellan seine Formbarkeit und Feuerfestigkeit verleiht. Petuntse, ein feldspathaltiges Gestein, das oft mit Granit verglichen wird, dient zusammen mit Quarz (石英 shíyīng) als Magerungsmittel. Diese Magerungsmittel reduzieren die natürliche Schwindung des Tons beim Trocknen und Brennen und sind entscheidend für die Entstehung des dichten, verglasten Scherbens, da Petuntse beim Brand sintert und als Flussmittel wirkt. In einer bildhaften chinesischen Analogie wird Kaolin oft als der „Knochen“ und Petuntse als das „Fleisch“ des Porzellans bezeichnet, was ihre komplementären Rollen im Materialverbund unterstreicht.

Die Gewinnung und Aufbereitung dieser Rohstoffe ist ein entscheidender erster Schritt. Kaolin und Petuntse werden in Bergwerken abgebaut und müssen anschließend aufwendig gereinigt werden. Durch Prozesse wie Schlämmen, Filtern und Sieben werden Verunreinigungen und unerwünschte Partikel entfernt, um die für hochwertiges Porzellan erforderliche Reinheit zu erzielen. Die so vorbereiteten Materialien werden dann in präzisen Verhältnissen gemischt, um die Porzellanmasse, auch Schlicker genannt, mit der gewünschten Konsistenz für die Formgebung herzustellen.

Formgebung: Kunstfertigkeit auf der Töpferscheibe und darüber hinaus

Ist die Porzellanmasse vorbereitet, beginnt der Prozess der Formgebung, bei dem die Kunstfertigkeit und Erfahrung der Töpfer entscheidend sind. Verschiedene traditionelle Techniken kommen dabei zum Einsatz:

- Drehen auf der Töpferscheibe: Diese klassische Methode wird vor allem für die Herstellung runder Gefäße wie Schalen, Teller und Vasen verwendet. Geübte Töpfer können mit scheinbar müheloser Präzision aus einem Klumpen Ton symmetrische und elegante Formen entstehen lassen.

- Gießen in Formen: Für komplexere, unregelmäßige oder standardisierte Formen, die in größerer Stückzahl produziert werden sollen, kommt das Gießverfahren zum Einsatz. Dabei wird der flüssige Schlicker in Gipsformen gegossen, die dem Ton Feuchtigkeit entziehen, sodass sich an der Formwand eine feste Tonschicht bildet.

- Handformen, Pinchen und Modellieren: Insbesondere für kleinere Objekte, organische Formen oder detailreiche Figuren und Skulpturen greifen die Künstler auf Techniken des freien Handformens zurück. Die Pinchtechnik (Daumentechnik), bei der eine Tonkugel mit den Fingern geformt wird, gehört zu den ältesten keramischen Formgebungsmethoden.

- Mehrteilige Formgebung: Sehr große oder besonders komplexe Porzellanstücke, wie beispielsweise manche Sancai-Figuren der Tang-Dynastie oder aufwendige Vasen späterer Epochen, wurden oft in mehreren Einzelteilen geformt und anschließend, im lederharten Zustand des Tons, sorgfältig zusammengefügt.

Nach der primären Formgebung folgen weitere wichtige Schritte. Die noch feuchten Stücke müssen langsam und gleichmäßig getrocknet werden, um Rissbildung zu vermeiden. Im lederharten Zustand erfolgt oft ein feines Nacharbeiten, das sogenannte Abdrehen oder Trimming, bei dem überschüssiges Material entfernt, die Wandstärke vereinheitlicht und die Form präzisiert wird, um eine makellose Oberfläche und eine symmetrische Gestalt zu gewährleisten.

Der gläserne Überzug: Glasuren und ihre Techniken

Die Glasur ist ein wesentliches Merkmal des chinesischen Porzellans. Sie verleiht den Objekten nicht nur eine glatte, glänzende und oft farbige Oberfläche, sondern macht den Scherben auch wasserundurchlässig und widerstandsfähiger. Traditionelle chinesische Porzellanglasuren bestehen typischerweise aus ähnlichen Grundstoffen wie der Porzellanscherben selbst, nämlich Quarz und Feldspat, jedoch mit einem höheren Anteil an Flussmitteln und weniger Kaolin, um einen niedrigeren Schmelzpunkt zu erreichen.

Das Auftragen der Glasur erfolgt meist durch Tauchglasieren, bei dem das getrocknete oder bisquitgebrannte Porzellanstück kurz in ein Bad aus flüssiger Glasur getaucht wird. Dies kann sowohl manuell als auch maschinell geschehen. Für bestimmte Effekte oder bei komplexen Formen kann die Glasur auch durch Spritzen aufgetragen werden.

Im Laufe der Geschichte entwickelten sich zahlreiche Glasurtypen und -techniken, die charakteristisch für bestimmte Epochen oder Regionen wurden:

- Feldspatglasur: Die klassische transparente Glasur für Hartporzellan, die bei hohen Temperaturen mit dem Scherben verschmilzt.

- Seladon-Glasur: Berühmt für ihre jadeähnlichen Grüntöne, die durch Eisenoxid in der Glasur und einen Brand in reduzierender (sauerstoffarmer) Atmosphäre entstehen.

- Jian-Glasur (Temmoku): Eine eisenreiche, meist dunkelbraune bis schwarze Glasur, die oft interessante Oberflächeneffekte wie „Hasenfell“ oder „Ölflecken“ zeigt und besonders für Teewaren der Song-Dynastie verwendet wurde.

- Qingbai-Glasur: Eine typische Glasur der Song- und Yuan-Dynastie, die sich durch einen subtilen bläulich-weißen oder grünlich-weißen Schimmer auszeichnet und sehr transparent ist.

Die Glasur wird entweder auf den luftgetrockneten Rohling aufgetragen, bevor dieser zum ersten Mal gebrannt wird (Einbrandverfahren), oder auf einen bereits bei niedrigerer Temperatur vorgebrannten Scherben, den sogenannten Biskuit (Zweibrandverfahren).

Im Feuer geboren: Brennverfahren und Ofentypen

Der Brand ist der transformative Schritt, der die geformte und glasierte Tonmasse in hartes, dauerhaftes Porzellan verwandelt. Chinesisches Porzellan erfordert sehr hohe Brenntemperaturen, die typischerweise im Bereich von 1200 ∘C bis 1400 ∘C liegen.

Es gibt verschiedene Brandverfahren:

- Einbrandverfahren (Monobrand): Hierbei werden der getrocknete, ungebrannte Scherben (Grünkörper) und die darauf aufgetragene Glasur gemeinsam in einem einzigen Hochbrand gebrannt. Dieses Verfahren ist typisch für traditionelles chinesisches Hartporzellan und führt zu einer besonders festen, untrennbaren Verbindung von Scherben und Glasur, da beide Materialien gleichzeitig sintern und verschmelzen.

- Zweibrandverfahren (Dualbrand): Bei diesem Verfahren erfolgt zunächst ein erster Brand des Rohlings bei einer niedrigeren Temperatur (ca. 900 ∘C bis 1000 ∘C), der sogenannte Biskuit- oder Glühbrand. Der dadurch entstandene poröse Scherben wird dann glasiert und in einem zweiten, höheren Brand, dem Glattbrand, bei Temperaturen von 1200 ∘C bis 1400 ∘C gebrannt.

- Dekorbrand: Für Dekorationen mit Aufglasurfarben (Emailfarben) ist nach dem Glattbrand ein weiterer, dritter Brand bei niedrigeren Temperaturen (typischerweise um 700 ∘C bis 800 ∘C) erforderlich, um die Farben auf die Glasur aufzuschmelzen. Jede Aufglasurfarbe kann aufgrund unterschiedlicher Schmelzpunkte sogar einen separaten Brand erfordern, wobei die am höchsten zu brennenden Farben zuerst aufgetragen werden.

Die Brennatmosphäre im Ofen spielt eine entscheidende Rolle für das Ergebnis, insbesondere für die Farbe bestimmter Glasuren. Eine reduzierende Atmosphäre (sauerstoffarm) ist beispielsweise unerlässlich, um die charakteristischen Grüntöne von Seladon-Glasuren oder die intensiven Blautöne von Kobaltdekoren zu erzielen.

Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Ofentypen entwickelt und genutzt:

- Drachenöfen (龙窑 Lóngyáo): Dies sind lange, an einem Hang gebaute Tunnelöfen, die oft mit Holz befeuert wurden und eine hohe Kapazität besaßen. Sie waren typisch für Südchina und ermöglichten durch ihre Bauweise unterschiedliche Temperaturzonen.

- Mantou-Öfen (馒头窑 Mántouyáo): Diese kuppelförmigen Öfen, die an ein chinesisches Dampfbrötchen (Mantou) erinnern, hatten eine geringere Kapazität, wurden oft mit Kohle beheizt und konnten hohe Temperaturen in einer kontrollierten, oft reduzierenden Atmosphäre erreichen. Sie waren eher im Norden Chinas verbreitet.

Um das Porzellan während des anspruchsvollen Brennprozesses vor direkter Flammeneinwirkung, Ascheanflug und Verformungen zu schützen, wurden die einzelnen Stücke häufig in feuerfeste Brennkapseln, sogenannte Sagger, gesetzt.

Die Wahl des Brennmaterials hatte ebenfalls einen signifikanten Einfluss. In Nordchina wurde bevorzugt Kohle verwendet, was höhere Brenntemperaturen und die Verarbeitung stärker kaolinhaltiger Porzellanmassen erlaubte. Im Süden hingegen, wo Holz das gängige Brennmaterial war, erreichte man tendenziell niedrigere Temperaturen, und die Porzellanmassen wiesen oft höhere Anteile an Petuntse auf. Diese enge Verknüpfung von verfügbaren natürlichen Ressourcen, der daraus resultierenden Brenntechnologie und den spezifischen Materialmischungen trug maßgeblich zur regionalen Vielfalt und den unterschiedlichen Charakteristika des chinesischen Porzellans bei.

Jingdezhen: Die unbestrittene Hauptstadt des Porzellans

Kein Ort ist so untrennbar mit der Geschichte und der Kunst des chinesischen Porzellans verbunden wie Jingdezhen (景德镇) in der Provinz Jiangxi. Bereits seit der Song-Dynastie, als Kaiser Zhenzong die Stadt im Jahr 1004 n. Chr. zur offiziellen Produktionsstätte für kaiserliches Porzellan ernannte und sie nach seiner Regierungsperiode „Jingde“ benannte, gilt Jingdezhen als das pulsierende Herz der chinesischen Porzellanherstellung.

Der Aufstieg Jingdezhens zur „Porzellanhauptstadt“ war kein Zufall. Die Region verfügte über reichhaltige Vorkommen der essenziellen Rohstoffe Kaolin und Petuntse sowie über ausgedehnte Wälder, die das notwendige Holz für die Befeuerung der Brennöfen lieferten. Zudem ermöglichte die Lage am Fluss Chang günstige Transportwege für die fragilen Waren in andere Teile Chinas und zu den Exporthäfen.

Ab der Ming-Dynastie wurden in Jingdezhen kaiserliche Manufakturen etabliert, die direkt dem Hof unterstellt waren und Porzellan von höchster Qualität für den Kaiserpalast und als Staatsgeschenke produzierten. Die Produktion in diesen Manufakturen war auf einem erstaunlichen Niveau organisiert und spezialisiert. Berichten zufolge umfasste der Herstellungsprozess bis zu 72 einzelne Arbeitsschritte, die von hochspezialisierten Handwerkern ausgeführt wurden. Diese extreme Arbeitsteilung gewährleistete nicht nur eine gleichbleibend hohe Qualität, sondern auch eine bemerkenswerte Effizienz in der Produktion. Dieser quasi-industrielle Ansatz, der weit über die einfache Werkstattproduktion hinausging, war ein entscheidender Faktor für den globalen Erfolg des chinesischen Porzellans. Es ermöglichte eine beispiellose Kombination aus Quantität und Qualität, die sowohl den immensen Bedarf des Kaiserhofes als auch die wachsende Nachfrage auf den internationalen Märkten bedienen konnte.

Jingdezhen war führend in der Entwicklung und Perfektionierung vieler bedeutender Porzellantypen, darunter das zarte Qingbai-Porzellan, das weltberühmte Blau-Weiß-Porzellan und die farbenprächtigen Famille-Rose-Emailwaren. Auch heute, nach über tausend Jahren ununterbrochener Produktion, ist Jingdezhen ein lebendiges Zentrum für Keramikkunst und -herstellung, das sowohl traditionelle Handwerkskunst pflegt als auch moderne Innovationen hervorbringt.

Mehr als nur Dekoration: Die Sprache der Symbole auf chinesischem Porzellan

Die Verzierungen auf chinesischem Porzellan sind selten rein ästhetischer Natur. Vielmehr handelt es sich um eine reiche und komplexe Bildsprache, in der jedes Motiv, jede Farbe und jede Anordnung eine tiefere Bedeutung tragen kann. Diese Symbole vermitteln oft Glückwünsche, spiegeln den sozialen Status wider oder drücken philosophische und kulturelle Werte aus. Das Verständnis dieser Symbolik eröffnet eine weitere Dimension der Wertschätzung für die Kunstfertigkeit und den kulturellen Reichtum des chinesischen Porzellans.

Drachen, Phönixe und Lotusblüten: Entschlüsselung der wichtigsten Motive

Eine Vielzahl von Motiven bevölkert die Oberflächen chinesischer Porzellane. Einige der am häufigsten dargestellten und symbolträchtigsten sind:

- Drache (龙 Lóng): Wohl das bekannteste und eines der ältesten Symbole der chinesischen Kultur. Der Drache steht für den Kaiser, kaiserliche Macht, Stärke, Glück, den Frühling und Fruchtbarkeit. Er gilt auch als Regenbringer und Beschützer. Eine besondere Bedeutung kommt der Anzahl seiner Klauen zu: Fünfklauige Drachen waren ausschließlich dem Kaiser und seiner unmittelbaren Familie vorbehalten.

- Phönix (凤凰 Fènghuáng): Dieses mythische Vogelwesen symbolisiert die Kaiserin, Anmut, Schönheit, Glück, Frieden und Wohlstand. Es repräsentiert das weibliche Prinzip (Yin) und wird oft zusammen mit dem Drachen (Yang) als Sinnbild für eine harmonische Ehe und das Gleichgewicht der Kräfte dargestellt.

- Lotus (莲花 Liánhuā): Die Lotusblume ist ein zentrales Symbol im Buddhismus und steht für Reinheit, Perfektion und Erleuchtung, da sie makellos aus schlammigem Wasser emporwächst. Darüber hinaus symbolisiert sie Fruchtbarkeit und den Sommer.

- Päonie (牡丹 Mǔdān): In China als „Königin der Blumen“ verehrt, ist die Päonie ein Symbol für Reichtum, Ehre, Liebe, weibliche Schönheit und den Frühling. Sie gilt als Omen für Glück und wird häufig auf Porzellan dargestellt, um Wohlstand und Ansehen auszudrücken. Aufgrund ihrer ähnlichen Blütenform kann sie manchmal auch als Ersatzmotiv für den Lotus dienen.

Neben diesen Hauptmotiven gibt es eine Fülle weiterer Symbole mit spezifischen Bedeutungen:

- Fledermaus (蝠 Fú): Da das Wort für Fledermaus (蝠 fú) homophon zum Wort für Glück (福 fú) ist, symbolisiert sie Glück und Segen. Fünf Fledermäuse zusammen (wǔfú) stehen für die fünf traditionellen Segnungen: ein langes Leben, Reichtum, Gesundheit, die Liebe zur Tugend und einen friedlichen, natürlichen Tod.

- Karpfen (鲤 Lǐ): Der Karpfen ist ein Symbol für Überfluss und Reichtum, da sein Name (鲤 lǐ) ähnlich klingt wie „Überfluss“ (余 yú). Er steht auch für Erfolg bei den Beamtenprüfungen, basierend auf der Legende vom Karpfen, der gegen den Strom schwimmt, über das Drachentor springt und sich in einen Drachen verwandelt. Somit symbolisiert er auch Ausdauer und geschäftlichen Erfolg.

- Chrysantheme (菊 Jú): Als Blume des Herbstes symbolisiert die Chrysantheme Langlebigkeit, Freude und ein Leben in Muße und Zurückgezogenheit.

- Kranich (鹤 Hè): Der Kranich ist ein starkes Symbol für Langlebigkeit und Weisheit. In der daoistischen Tradition wird er oft mit den Unsterblichen in Verbindung gebracht und gilt als deren Reittier.

- Hirsch (鹿 Lù): Der Hirsch symbolisiert ebenfalls Langlebigkeit, da ihm nachgesagt wird, den Pilz der Unsterblichkeit finden zu können. Zudem ist sein Name (鹿 lù) homophon zum Wort für das Gehalt eines Beamten und somit ein Symbol für Reichtum und beruflichen Erfolg.

- Bambus (竹 Zhú): Der Bambus steht für Langlebigkeit (da er immergrün ist), Integrität, Standhaftigkeit, Bescheidenheit und den Winter. Er ist einer der „Drei Freunde des Winters“ (suìhán sānyǒu), zusammen mit Kiefer und Pflaumenblüte, die auch in widrigen Umständen widerstandsfähig bleiben.

- Pflaumenblüte (梅 Méi): Als Symbol des Winters und der Erneuerung blüht die Pflaume oft schon, wenn noch Schnee liegt. Sie steht für Glück, ein neues Leben, Ausdauer und Unberührtheit.

- Qilin (麒麟 Qílín): Dieses mythische, glückverheißende Tier, oft als chinesisches Einhorn bezeichnet, symbolisiert Wohlwollen, Güte, Wohlstand und Gelassenheit. Sein Erscheinen kündigt die Geburt eines weisen Herrschers oder Gelehrten an.

- Acht Buddhistische Glückssymbole (八吉祥 Bā Jíxiáng): Diese Gruppe von Symbolen, die im 14. Jahrhundert durch den tibetischen Buddhismus nach China gelangten, umfasst das Rad des Gesetzes, das Muschelhorn, das Siegesbanner, den Schirm, die Lotusblume, die Vase, das Fischpaar und den Endlosknoten. Sie stehen kollektiv für Frieden, Segen und Glück.

Verborgene Botschaften: Glückwünsche, Status und kulturelle Werte

Die wahre Kunstfertigkeit der Dekoration auf chinesischem Porzellan liegt oft in der subtilen Kombination verschiedener Symbole, die komplexe Botschaften und Glückwünsche vermitteln. Häufig werden dabei sogenannte Rebus-Prinzipien angewendet, die auf Homophonen – also gleich oder ähnlich klingenden Wörtern mit unterschiedlicher Bedeutung – in der chinesischen Sprache basieren. Beispielsweise kann die Darstellung einer Fledermaus (蝠 fú) über einer Münze (钱 qián) den Wunsch „Glück vor Augen“ (福在眼前 fú zài yǎnqián) symbolisieren, da qián (Münze) ähnlich klingt wie qián (vor).

Die Auswahl und Anordnung der Motive konnte auch den sozialen Status des Besitzers widerspiegeln. Bestimmte Symbole oder Qualitäten von Porzellan waren dem Kaiserhof oder hohen Beamten vorbehalten. Darüber hinaus wurden Porzellanstücke oft zu spezifischen Anlässen wie Hochzeiten, Geburtstagen oder zur Feier des Bestehens der anspruchsvollen Beamtenprüfungen in Auftrag gegeben und mit entsprechenden glückverheißenden Symbolen versehen.

Die Symbolik auf chinesischem Porzellan ist kein starres, unveränderliches System, sondern hat sich im Laufe der Dynastien und durch kulturelle Interaktionen, beispielsweise mit dem Buddhismus, dynamisch entwickelt und gewandelt. Die Bedeutungsebenen sind oft vielschichtig und können je nach historischem und kulturellem Kontext variieren. So gelangten die Acht Buddhistischen Glückssymbole erst im 14. Jahrhundert durch den tibetischen Buddhismus nach China und wurden zu einem beliebten Dekorationsmotiv. Die Darstellung des Drachens variierte in ihrer Bedeutung und Ausführung; der fünfklauige Drache war dem Kaiser vorbehalten. Die Verwendung von Symbolen wie der Fledermaus (蝠 fú für Glück 福 fú) oder dem Fisch (鱼 yú für Überfluss 余 yú) basiert auf sprachlichen Homophonen, was eine inhärente kulturelle Spezifität darstellt. Eine vollständige Entschlüsselung erfordert daher nicht nur das Erkennen des Motivs, sondern auch ein tieferes Verständnis der chinesischen Kulturgeschichte, Sprache und Philosophie. Die europäische Chinoiserie beispielsweise übernahm oft die äußere Form der Motive, ohne jedoch deren tiefere symbolische Bedeutung zu erfassen oder korrekt zu interpretieren.

Tabelle 2: Gängige Symbole auf chinesischem Porzellan und ihre Bedeutung

| Symbol (Motiv/Symbol) | Darstellung (Typische Darstellung) | Bedeutung (Bedeutung/Symbolik im Porzellankontext) |

| Drache (龙 Lóng) | Schlangenähnliches Wesen mit Klauen, oft mit Perle, Wolken oder Wasser | Kaiserliche Macht, Stärke, Glück, Schutz, Frühling, Fruchtbarkeit, Regen; fünfklauig nur für den Kaiser |

| Phönix (凤凰 Fènghuáng) | Prächtiger Vogel mit langem Schweif, oft paarweise mit Drachen | Kaiserin, Schönheit, Glück, Frieden, Wohlstand, eheliche Harmonie (mit Drachen) |

| Lotus (莲花 Liánhuā) | Blüte und Blätter der Lotuspflanze | Reinheit, Perfektion, Erleuchtung (Buddhismus), Fruchtbarkeit, Sommer, Harmonie (Homophon) |

| Päonie (牡丹 Mǔdān) | Üppige, große Blüte | Reichtum, Ehre, Liebe, weibliche Schönheit, Frühling, Glücksomen |

| Fledermaus (蝠 Fú) | Oft stilisiert, manchmal fünf Fledermäuse zusammen | Glück (Homophon 福 fú), fünf Segnungen (langes Leben, Reichtum, Gesundheit, Liebe zur Tugend, natürlicher Tod) |

| Karpfen (鲤 Lǐ) | Fisch, oft springend oder paarweise | Überfluss (Homophon 余 yú), Erfolg bei Prüfungen, Ausdauer, Reichtum, eheliche Harmonie (paarweise) |

| Chrysantheme (菊 Jú) | Blume mit vielen Blütenblättern | Herbst, Langlebigkeit, Freude, Gelehrsamkeit, Zurückgezogenheit |

| Kranich (鹤 Hè) | Eleganter Vogel mit langem Hals und Beinen, oft mit Kiefern oder Pfirsichen | Langlebigkeit, Weisheit, Unsterblichkeit (Daoismus), Aufstieg in höhere Ränge |

| Hirsch (鹿 Lù) | Oft mit Lingzhi-Pilz oder Pfirsichen dargestellt | Langlebigkeit, Reichtum (Homophon für Beamtengehalt), Wohlstand |

| Bambus (竹 Zhú) | Lange, schlanke Halme mit Blättern | Langlebigkeit, Integrität, Standhaftigkeit, Bescheidenheit, Winter, Gelehrsamkeit |

| Pflaumenblüte (梅 Méi) | Zarte Blüten an kahlen Zweigen, oft im Schnee | Winter, Erneuerung, Glück, Unberührtheit, Ausdauer, Reinheit |

| Qilin (麒麟 Qílín) | Mythisches Tier, oft mit Hirschkörper, Schuppen, Drachenkopf und einem Horn | Wohlwollen, Güte, Wohlstand, Gelassenheit, Ankunft eines weisen Herrschers/Gelehrten |

| Acht Buddhistische Glückssymbole (八吉祥 Bā Jíxiáng) | Rad, Muschelhorn, Banner, Schirm, Lotus, Vase, Fischpaar, Endlosknoten | Kollektiv: Frieden, Segen, Glück; individuell spezifische buddhistische Bedeutungen |

Ein Schatz von globaler Bedeutung: Kultureller Einfluss und Handel

Chinesisches Porzellan war und ist weit mehr als nur ein ästhetisch ansprechendes Keramikprodukt. Es verkörpert einen kulturellen Schatz von immenser globaler Bedeutung, dessen Einfluss sich über Jahrhunderte und Kontinente erstreckte. Sowohl innerhalb Chinas, insbesondere am kaiserlichen Hof, als auch auf den internationalen Handelsrouten spielte es eine zentrale Rolle und prägte Kunst, Wirtschaft und kulturelle Wahrnehmungen weltweit.

Porzellan am Kaiserhof: Symbol von Macht und Raffinesse

Am kaiserlichen Hof Chinas genoss Porzellan allerhöchste Wertschätzung. Es diente nicht nur als alltägliches Gebrauchsgeschirr für die kaiserliche Familie und den Hofstaat, sondern fungierte als ein mächtiges Symbol für den Status, die Kultiviertheit und die unermessliche Macht des Kaisers und des chinesischen Reiches. Die Herstellung von Porzellan für den kaiserlichen Gebrauch unterlag strengsten Qualitätskontrollen und wurde oft von den besten Handwerkern des Landes in speziell dafür eingerichteten kaiserlichen Manufakturen, allen voran in Jingdezhen, ausgeführt.

Die Farben und Dekore des kaiserlichen Porzellans waren oft mit spezifischen Bedeutungen aufgeladen und streng reglementiert. So war beispielsweise die Farbe Gelb, die in der chinesischen Kultur eine heilige und kaiserliche Konnotation besitzt (das Schriftzeichen für Gelb, 黄 huáng, klingt ähnlich wie das für Kaiser, 皇 huáng), ausschließlich dem Kaiser und seiner Gemahlin vorbehalten. Andere Farben und Muster signalisierten den Rang und die Hierarchie innerhalb des Hofes. Entgegen der im Westen oft verbreiteten Vorstellung von üppig dekoriertem chinesischem Porzellan bevorzugte die Elite am Kaiserhof häufig schlichte, monochrome Stücke von subtiler Eleganz. Diese zurückhaltende Ästhetik stand im Kontrast zu den oft verspielteren und bunteren Exportwaren, die dem Geschmack ausländischer Märkte angepasst wurden. Die kaiserliche Schirmherrschaft war ein entscheidender Motor für die technologische und künstlerische Entwicklung der Porzellankunst und trieb sie zu immer neuen Höchstleistungen an.

Auf der Seidenstraße und den Weltmeeren: Porzellan als begehrtes Handelsgut

Die Faszination für chinesisches Porzellan beschränkte sich nicht auf die Grenzen Chinas. Bereits früh gelangten erste Stücke über die legendäre Seidenstraße in den Westen und andere Regionen Asiens, wo sie auf immense Begeisterung stießen und als kostbare Luxusgüter gehandelt wurden. Obwohl die Seidenstraße primär für den Handel mit Seide bekannt ist, war sie ein komplexes Netzwerk für den Austausch vielfältiger Waren, darunter auch das begehrte „Weiße Gold“. Bereits im 7. und 8. Jahrhundert, also lange vor den großen europäischen Entdeckungsfahrten, wurde chinesisches Porzellan bis in den Mittelmeerraum exportiert.

Der globale Handel mit chinesischem Porzellan war ein früher Vorläufer der Globalisierung von Luxusgütern und kulturellen Trends. Die für den Transport dieser fragilen Ware über Tausende von Kilometern zu Land und zu Wasser erforderliche Logistik und die dafür etablierten Handelsnetzwerke waren bemerkenswert. Karawansereien entlang der Seidenstraße und später die hochseetüchtigen Schiffe der europäischen Handelskompanien ermöglichten diesen Austausch. Dieser Handel förderte nicht nur den Transfer von Waren, sondern auch von Ideen, Technologien und kulturellen Praktiken und hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die beteiligten Volkswirtschaften und Kulturen.

Mit dem Aufkommen des Seehandels, insbesondere ab dem 16. Jahrhundert, intensivierte sich der Export chinesischen Porzellans nach Europa dramatisch. Handelskompanien wie die portugiesische und später vor allem die Niederländische Ostindien-Kompanie (VOC) im 17. und 18. Jahrhundert spielten eine Schlüsselrolle bei der Einfuhr riesiger Mengen Porzellans. Batavia (das heutige Jakarta in Indonesien) diente der VOC als zentraler Umschlagplatz für Waren aus Asien, darunter auch Porzellan, das von chinesischen Händlern dorthin gebracht wurde, bevor es nach Europa verschifft wurde. Chinesisches Porzellan wurde so zu einer globalen Ware, die nicht nur Reichtum nach China brachte, sondern auch dessen wirtschaftlichen und kulturellen Einfluss weltweit stärkte und festigte.

Chinoiserie und darüber hinaus: Wie chinesisches Porzellan die Welt veränderte

Der massive Import chinesischen Porzellans nach Europa ab dem 17. Jahrhundert löste eine tiefgreifende und lang anhaltende Faszination für die chinesische Kultur und Kunst aus, die als Chinoiserie bekannt wurde. Dieser Modetrend beeinflusste nahezu alle Bereiche der europäischen Kunst, des Designs und der Architektur. Möbel, Textilien, Tapeten, Gartenanlagen und eben auch die europäische Keramikproduktion wurden von chinesischen Motiven, Stilen und Ästhetikvorstellungen inspiriert oder versuchten, diese direkt zu imitieren.

Die europäischen Töpfer und Alchemisten waren jahrhundertelang bestrebt, das gut gehütete Geheimnis der Herstellung des echten Hartporzellans zu lüften. Dieses technologische Rätsel wurde schließlich im frühen 18. Jahrhundert in Meißen, Sachsen, gelöst, was zur Gründung der ersten europäischen Porzellanmanufaktur führte. Obwohl die Europäer die technischen Aspekte der Porzellanherstellung meisterten, gingen bei der Übernahme chinesischer Dekore oft die tieferen symbolischen Bedeutungen verloren oder wurden missinterpretiert, da der kulturelle Kontext fehlte.

Der Einfluss des chinesischen Porzellans war jedoch nicht nur auf Europa beschränkt, sondern wirkte als Katalysator für technologische und künstlerische Innovationen in vielen Kulturen:

- Islamische Keramik: Chinesisches Porzellan übte einen erheblichen Einfluss auf die Keramikproduktion in der islamischen Welt aus. Besonders die berühmte İznik-Keramik des Osmanischen Reiches im 15. bis 17. Jahrhundert wurde stark von chinesischen Vorbildern, insbesondere dem Blau-Weiß-Porzellan der Ming-Dynastie, inspiriert. Der türkische Begriff „cini“ für Kachel oder Fliese deutet etymologisch auf die Nachahmung chinesischer Keramik hin. Interessanterweise führte die unterschiedliche Reaktion auf den Import chinesischen Porzellans zu divergierenden Entwicklungen: Während im Osmanischen Reich die lokale Produktion durch kaiserliche Förderung und eine starke Nachfrage (z.B. für Moscheen und Paläste) beflügelt und zu einer kreativen Adaption chinesischer Einflüsse angeregt wurde, kam im persischen Safawiden-Reich die einheimische Keramikproduktion durch den massiven Import chinesischer Waren fast zum Erliegen. Dies unterstreicht, dass interne Faktoren wie staatliche Patronage, lokale Handwerkstraditionen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen entscheidend dafür waren, ob der Import als Bedrohung oder als Inspiration wahrgenommen wurde.

- Japanische Keramik (Arita, Imari, Kakiemon): Die japanische Porzellanherstellung hat ihre Wurzeln im frühen 17. Jahrhundert und wurde maßgeblich von koreanischen Töpfern initiiert, die ihrerseits Techniken und Wissen aus China übernommen hatten. Der koreanische Töpfer Ri Sampei gilt traditionell als der „Vater“ des japanischen Porzellans. In der Region Arita auf der Insel Kyushu entstanden bedeutende Porzellanmanufakturen, deren Produkte oft unter dem Namen Imari (nach dem Exporthafen) bekannt wurden. Japanische Künstler entwickelten bald eigene, unverwechselbare Stile wie Ko-Arita, den farbenfrohen Kakiemon-Stil und den luxuriösen Kinrande-Stil, die oft chinesische und koreanische Traditionen mit einer spezifisch japanischen Ästhetik verbanden. Japanisches Porzellan wurde, ähnlich wie sein chinesisches Vorbild, zu einem wichtigen Exportgut für den europäischen Markt.

- Koreanische Keramik: Auch die koreanische Halbinsel blickt auf eine lange und reiche Keramiktradition zurück, die immer wieder von chinesischen Entwicklungen beeinflusst wurde, aber auch eigenständige Höchstleistungen hervorbrachte. Koreanische Töpfer profitierten von chinesischen Ideen und Techniken und schufen hochgeschätzte Keramiktypen wie das elegante Seladon-Geschirr und das reine weiße Porzellan. Insbesondere das koreanische Seladon erreichte im 12. Jahrhundert während der Goryeo-Dynastie eine unübertroffene Qualität und Raffinesse, die sogar zeitgenössische chinesische Vorbilder übertraf. Auch das weiße Porzellan der Joseon-Dynastie wurde für seine schlichte Schönheit und minimalistischen Designs geschätzt und perfektioniert.

Die Bemühungen, chinesisches Porzellan zu imitieren, führten somit nicht nur zu Kopien, sondern oft zur Entwicklung neuer, eigenständiger Keramiktypen und -techniken weltweit. Es wirkte als ein globaler Impulsgeber für Innovation.

Chinesisches Porzellan heute: Zwischen Tradition und Innovation

Die Faszination für chinesisches Porzellan ist auch im 21. Jahrhundert ungebrochen. Es ist begehrtes Sammelobjekt, Inspirationsquelle für zeitgenössische Künstler und ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Erbes Chinas. Die moderne Welt des chinesischen Porzellans bewegt sich in einem spannenden Feld zwischen der Bewahrung jahrhundertealter Traditionen und der Erschließung neuer künstlerischer und technologischer Wege.

Das Erbe bewahren: Sammeln, Bewerten und Erkennen von echtem Porzellan

Das Sammeln von chinesischem Porzellan ist eine Leidenschaft, die Wissen, Geduld und ein geschultes Auge erfordert. Der Wert eines Stückes wird durch eine Vielzahl von Faktoren bestimmt:

- Alter und Seltenheit: Grundsätzlich gilt: Je älter und seltener ein Stück, desto höher sein potenzieller Wert. Porzellan aus bestimmten Dynastien oder von spezifischen, seltenen Brennöfen ist besonders begehrt.

- Zustand: Einwandfreie Stücke ohne Beschädigungen (Risse, Chips, Abplatzungen) oder unsachgemäße Restaurierungen erzielen die höchsten Preise. Selbst kleinste Makel können den Wert erheblich mindern.

- Herkunft und Manufaktur: Die Zuordnung zu einer bestimmten Dynastie, einem berühmten Brennofen (wie Jingdezhen) oder einer bekannten Werkstatt ist entscheidend.

- Künstlerische Qualität und Ausführung: Die Feinheit der Bemalung, die Qualität der Glasur, die Eleganz der Form und die allgemeine handwerkliche Meisterschaft spielen eine große Rolle.

- Design und Motivik: Aufwendige, seltene oder besonders symbolträchtige Designs können den Wert steigern.

- Provenienz: Eine lückenlose und gut dokumentierte Besitzgeschichte (Provenienz), idealerweise zurück bis zu berühmten Sammlungen oder gar dem Kaiserhof, kann den Wert eines Stückes exponentiell erhöhen.

- Produktionsfehler: In seltenen Fällen können auch einzigartige Produktionsfehler oder Fehlbrände ein Stück für Sammler besonders interessant und wertvoll machen.

Die Authentifizierung von chinesischem Porzellan ist eine komplexe Aufgabe, da es einen hochentwickelten Markt für Fälschungen und Reproduktionen gibt. Diese Dynamik zwischen Original, Fälschung und der Notwendigkeit von Expertise treibt nicht nur den Markt, sondern auch die wissenschaftliche Forschung und Untersuchungsmethoden stetig an. Experten achten auf eine Kombination von Merkmalen:

- Bodenmarken und Stempel: Viele Porzellanstücke tragen auf der Unterseite Marken (oft in Unterglasurblau oder als eingeritzte Zeichen), die Hinweise auf die Regierungsperiode (Nianhao, z.B. „Da Ming Yongle Nian Zhi“ – Hergestellt in der Yongle-Periode der Großen Ming-Dynastie), den Herstellungsort oder den Künstler geben können. Rote Stempel sind oft ein Zeichen für Meisterwerke. Die genaue Kenntnis dieser Marken und ihrer Variationen ist für die Datierung unerlässlich.

- Material- und Glasurqualität: Die Beschaffenheit des Porzellankörpers (Scherben), seine Farbe (z.B. des unglasierten Fußrings, des Biskuits), die Dichte und das Gewicht sind wichtige Indikatoren. Die Glasur selbst wird auf ihren Glanz, ihre Textur, das Vorhandensein und die Art von „Pinholes“ (kleine Löcher von geplatzten Luftblasen) oder „Spots“ (mineralische Einschlüsse) untersucht. Fälschungen weisen oft eine unnatürlich wirkende Glasur auf – entweder zu neu und glänzend oder künstlich gealtert durch Säurebehandlung oder mechanische Bearbeitung.

- Dekor und Stil: Die stilistischen Merkmale der Bemalung, die Pinselstrichführung, die verwendeten Farben und die Motivwahl müssen authentisch für die angegebene Periode sein. Die Lebendigkeit und Meisterschaft der Darstellung sind oft schwer zu fälschen.

- Form und Fußgestaltung: Die Form des Objekts und insbesondere die Ausführung des Fußrings (Standrings) sind wichtige Datierungsmerkmale, da sich diese im Laufe der Dynastien veränderten.

- Abnutzungsspuren: Echte antike Stücke, die über Jahrhunderte genutzt oder gelagert wurden, weisen oft subtile, natürliche und unregelmäßige Abnutzungsspuren („soft flaws“) auf. Fälscher versuchen diese zu imitieren, doch künstliche Alterung wirkt oft zu regelmäßig oder unnatürlich. Moderne Repliken können technisch perfekt wirken, ihnen fehlen aber oft die subtilen Alterungsmerkmale und die „Seele“ eines echten antiken Stücks. Angesichts der Raffinesse mancher Fälschungen ist der Rat von ausgewiesenen Experten, Museen oder renommierten Auktionshäusern bei der Bewertung und Authentifizierung oft unerlässlich. Es existieren verschiedene Typen von Fälschungen, von einfachen, leicht erkennbaren Kopien bis hin zu qualitativ hochwertigen Klonen, die selbst Kenner täuschen können.

Bedeutende Sammlungen chinesischen Porzellans sind in zahlreichen Museen weltweit zu bewundern. Dazu gehören das Ashmolean Museum in Oxford, das für seine Sammlung von grünem Seladon-Porzellan bekannt ist, die Porzellansammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, die sogar seltene Ru-Keramik aus der Song-Dynastie beherbergt, das Musée du Louvre in Paris mit der historischen Sammlung von Adolphe Thiers, sowie große Museen in Hongkong, Macau und Shanghai. Auch das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MK&G) zeigte in der Vergangenheit bedeutende historische Stücke aus seiner Sammlung.

Auf dem internationalen Kunstmarkt erzielen seltene und qualitativ herausragende Stücke chinesischen Porzellans regelmäßig Auktionsrekorde. Eine kleine „Chicken Cup“ Tasse aus der Chenghua-Periode der Ming-Dynastie wurde 2014 für umgerechnet 36 Millionen US-Dollar versteigert. Eine Vase aus der Qianlong-Zeit erzielte 32,4 Millionen US-Dollar. Eine Liste der zehn wertvollsten chinesischen Vasen, die auf Auktionen verkauft wurden, zeigt Preise, die bis zu 44,53 Millionen US-Dollar erreichen.

Neue Meister, neue Wege: Zeitgenössische Künstler und moderne Manufakturen

Die jahrtausendealte Tradition der Porzellankunst ist in China keineswegs erstarrt, sondern lebt und entwickelt sich kontinuierlich weiter. Insbesondere Jingdezhen, die historische Porzellanhauptstadt, ist auch heute noch ein pulsierendes Zentrum für Keramikkunst, das sowohl traditionelles Handwerk pflegt als auch zeitgenössische Künstler und innovative Manufakturen anzieht.

Die zeitgenössische chinesische Porzellankunst ist geprägt von einer spannungsreichen Dialektik zwischen dem immensen historischen Erbe und dem Drang nach moderner künstlerischer Expression und Innovation. Künstlerinnen und Künstler navigieren zwischen tiefem Respekt vor der Tradition, deren kreativer Neuinterpretation und manchmal auch deren bewusster Dekonstruktion, um relevante kulturelle, soziale oder politische Kommentare abzugeben.

Einige herausragende zeitgenössische Künstler, die mit Porzellan arbeiten oder von dessen Tradition beeinflusst sind:

- Ai Weiwei: Einer der international bekanntesten chinesischen Gegenwartskünstler. Ai Weiwei verwendet Porzellan oft in seinen konzeptuellen Arbeiten, um traditionelle Formen und kulturelle Werte zu hinterfragen, zu kommentieren oder bewusst zu unterlaufen. Beispiele sind seine „Coca Cola Vase“ (eine neolithische Vase, bemalt mit dem Coca-Cola-Logo), seine „Coloured Vases“ (antike Vasen, eingetaucht in industrielle Farbe) oder seine Installation „Sunflower Seeds“ (Millionen handgefertigter Porzellan-Sonnenblumenkerne).

- Bai Ming: Gilt als einer der bedeutendsten Meister der zeitgenössischen chinesischen Keramikkunst. Er verbindet meisterhaft traditionelle Techniken mit modernen abstrakten und expressiven Ausdrucksformen. Bai Ming ist zudem Professor und Direktor der Abteilung für Keramikkunst an der renommierten Tsinghua Universität in Peking.

- Takeshi Yasuda: Ein in Japan geborener britischer Töpfer, der seit vielen Jahren in Jingdezhen lebt und arbeitet. Er leitete dort die Pottery Workshop und betreibt nun ein eigenes Studio. Yasuda ist bekannt für seine Experimente mit traditionellen Jingdezhen-Glasuren und -Techniken, die er in zeitgenössische Formen überführt.

- Weitere wichtige Künstler, die in Jingdezhen arbeiten, dort ausgebildet wurden oder international ausstellen und die chinesische Keramiktradition aufgreifen, sind Li Jiusheng, Wang Silyan, Zhang Songmao, Guo Aihe, Huang Huanyi und He Bingqin, die insbesondere das Blau-Weiß-Porzellan der Yuan-Dynastie modern interpretieren. Die Ausstellung „made in Jingdezhen“ in Berlin präsentierte Werke von Felicithas Arndt, Hetang Kongyi, Gabriele Künne, Sunbin Lim, Zhao Lin, Joke Noordstrand und Song Zhifeng. Die israelische Künstlerin Martha Rieger arbeitet für ihre Skulpturen ebenfalls mit Werkstätten in Jingdezhen zusammen. Wan Liya gehört zu den Pionieren, die früh ein eigenes Keramikstudio in China gründeten und die Modernisierung der chinesischen Keramikkunst maßgeblich beeinflussten. Die in Hongkong geborene und in New York lebende Künstlerin Sin-Ying Ho kombiniert in ihren Arbeiten traditionelle handgemalte Kobaltdekore mit neuen Technologien wie computergenerierten Decals und thematisiert den „Zusammenprall der Kulturen“.

Diese unterschiedlichen künstlerischen Ansätze zeigen, dass die reiche Tradition des chinesischen Porzellans nicht als ein monolithischer Block betrachtet wird, sondern als ein vielfältiger Fundus dient, mit dem kreativ, kritisch und innovativ interagiert werden kann.

Moderne Manufakturen und Trends:

Jingdezhen selbst erlebt eine Art Renaissance. Ehemalige staatliche Fabrikgelände werden in lebendige Kreativzentren wie Taoxichuan umgewandelt, die Galerien, Ateliers, Boutiquen und Cafés beherbergen und sowohl Touristen als auch junge Kreative anziehen.

Im Bereich des Designs ist ein Trend zu einer „New Chinese Style“-Ästhetik zu beobachten, die traditionelle chinesische Motive und Formen mit minimalistischen, modernen Designs verbindet, oft für den anspruchsvollen Luxusmarkt.

Auch im alltäglichen Gebrauchskeramikbereich gibt es neue Strömungen: Geschirrtrends zeigen eine Hinwendung zu einer handgefertigten Anmutung, natürlichen und erdigen Farben (wie Beige- und Grüntöne) und schlichten, organischen Designs. Gleichzeitig gibt es eine Nachfrage nach ausgefallenen Formen und mutigen Mustern. Ein wachsendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit führt zur Entwicklung und Verwendung umweltfreundlicherer Materialien und Produktionsprozesse, wie beispielsweise bio-basierte Keramikmaterialien.

Die Zukunft des Weißen Goldes: Trends und technologische Einflüsse

Die Porzellankunst steht nicht still, sondern integriert zunehmend moderne Technologien, die neue Möglichkeiten für Design, Produktion und sogar für die Konservierung des kulturellen Erbes eröffnen. Die Nutzung digitaler Technologien, insbesondere des 3D-Drucks, stellt dabei nicht zwangsläufig einen Bruch mit der Tradition dar, sondern kann als deren konsequente Fortführung im digitalen Zeitalter interpretiert werden. Die Präzision, die Komplexität und das serielle Potenzial, die einst durch hochspezialisierte Handarbeit und Arbeitsteilung in den Manufakturen von Jingdezhen erreicht wurden, finden ihre Entsprechung in den Möglichkeiten der digitalen Fabrikation.

- Digitale Technologien im Design und in der Herstellung: 3D-Druck und parametrisches Design werden immer häufiger in der Keramikherstellung eingesetzt. Sie ermöglichen die Gestaltung und Realisierung äußerst komplexer geometrischer Strukturen und personalisierter Designs, die mit traditionellen Methoden kaum oder gar nicht umsetzbar wären. In Jingdezhen kommen bereits KI-gestützte Designsysteme zum Einsatz, um individuelle Gefäßformen basierend auf Nutzerpräferenzen zu generieren.

- Neue Materialien und Glasuren: Die Materialforschung treibt Innovationen voran. Es wird mit bio-basierten Keramikmaterialien experimentiert, die aus Pflanzenfasern oder Industrieabfällen gewonnen werden und eine Reduktion der CO2-Emissionen beim Brand versprechen. Auch farbverändernde Glasuren, die auf Licht- oder Temperatureinflüsse reagieren, sowie Techniken zur präzise gesteuerten Farbveränderung während des Ofenbrandes durch programmierte Oxidations-Reduktions-Reaktionen eröffnen neue ästhetische Möglichkeiten.

- Erweiterung der Anwendungsbereiche: Die moderne Keramikkunst beschränkt sich nicht mehr nur auf traditionelle Gefäßformen. Es entstehen zunehmend großformatige Kunstwerke für den öffentlichen Raum, keramische Wanddekorationen und sogar funktionale Keramiken wie Akustikmodule zur Schallabsorption in der Architektur.

- 3D-Druck für Replikation und Konservierung: Eine besonders interessante Anwendung digitaler Technologien ist die Herstellung exakter Repliken von sensiblen historischen Porzellanstücken. Mittels hochauflösender 3D-Scans und anschließendem 3D-Druck können originalgetreue Kopien geschaffen werden. Dies ermöglicht es, die wertvollen und oft fragilen Originale unter optimalen konservatorischen Bedingungen sicher aufzubewahren und gleichzeitig der Öffentlichkeit und Forschung zugängliche Nachbildungen zu präsentieren.

Diese neuen Technologien erweitern das Werkzeug- und Möglichkeitsrepertoire der Keramikerinnen und Keramiker, ähnlich wie frühere Innovationen – seien es verbesserte Öfen, neue Glasurrezepturen oder verfeinerte Dekorationstechniken – es in der Vergangenheit taten. Es geht um die Erweiterung des künstlerischen und technischen Horizonts, nicht um die Abschaffung des traditionellen Handwerks. Die Integration digitaler Technologien wird vielmehr als eine Symbiose von traditionellem Erbe und zukunftsweisender Technologie gesehen, die dem jahrtausendealten Handwerk der Porzellanherstellung neue Vitalität und Relevanz im 21. Jahrhundert verleiht.

Fazit: Die unvergängliche Faszination des chinesischen Porzellans

Chinesisches Porzellan, das „Weiße Gold“, ist ein Phänomen von außergewöhnlicher historischer Tiefe, technischer Meisterschaft und künstlerischer Schönheit. Von seinen bescheidenen Anfängen als verfeinerte Keramik bis zu seiner Entwicklung zu einem global begehrten Luxusgut und einem Medium höchster künstlerischer Ausdruckskraft hat es die Menschheit über Jahrtausende hinweg in seinen Bann gezogen. Die Perfektion der Materialien, die Komplexität der Herstellungsprozesse und die unendliche Vielfalt der Formen und Dekore zeugen von einem unermüdlichen Streben nach Ästhetik und handwerklicher Exzellenz.

Die reiche Symbolsprache, die in den Motiven und Designs eingebettet ist, eröffnet tiefe Einblicke in die chinesische Kultur, Philosophie und Wertvorstellungen. Als begehrtes Handelsgut auf der Seidenstraße und den Weltmeeren hat chinesisches Porzellan nicht nur Volkswirtschaften geprägt, sondern auch einen tiefgreifenden kulturellen Austausch angestoßen und die Entwicklung von Keramiktraditionen weltweit beeinflusst – von der europäischen Chinoiserie bis hin zu den eigenständigen Porzellankünsten Japans, Koreas und der islamischen Welt.

Auch heute, im Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung, hat das chinesische Porzellan nichts von seiner Strahlkraft verloren. Zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler setzen sich auf vielfältige Weise mit diesem reichen Erbe auseinander, interpretieren traditionelle Techniken neu und loten die Grenzen des Materials mit modernen Technologien wie dem 3D-Druck aus. Die Porzellanhauptstadt Jingdezhen bleibt ein lebendiges Zentrum dieser Entwicklung, ein Ort, an dem jahrtausendealte Handwerkskunst auf innovative Zukunftsvisionen trifft.

Die unvergängliche Faszination des chinesischen Porzellans liegt in seiner Fähigkeit, Schönheit, Geschichte und kulturelle Bedeutung auf einzigartige Weise zu vereinen. Es bleibt ein Objekt der Begierde für Sammler, eine Quelle der Inspiration für Künstler und ein faszinierendes Studienobjekt für Kulturliebhaber weltweit – ein wahrhaft zeitloser Schatz, dessen Geschichte noch lange nicht zu Ende erzählt ist.

(Die verwendeten Bilder sind Stilbeispiele und keine existenten historischen Objekte.)